Was treibt den Wandel an? Warum machen so viele Unternehmen trotz der zahlreichen Herausforderungen mit? Das Magazin Verkehr hat mit dem Projektleiter Reinhard Schodl über das Erfolgsprojekt der Wirtschaftskammer Wien gesprochen.

Was treibt den Wandel an? Warum machen so viele Unternehmen trotz der zahlreichen Herausforderungen mit? Das Magazin Verkehr hat mit dem Projektleiter Reinhard Schodl über das Erfolgsprojekt der Wirtschaftskammer Wien gesprochen.

In der aktuellen Ausgabe des Magazins Verkehr (September 2025) finden sich zwei spannende Interviews zu Logistik 2030+ Themen. Sarah Bittner-Krautsack erklärt über Wiens Weg zu nachhaltiger City-Logistik und die Bedeutung von Netzwerken. Spartenobmann Christian Holzhauser bezieht zu den Herausforderungen der City Logistik, die trotz des kontinuierlichen Fortschritts bestehen, Stellung.

SARI30 – Selfpropelled Autonomous Railcar Integration by 2030 ist eine zukunftsweisende Initiative der Rail Cargo Group zur Bewältigung zentraler Herausforderungen im Kurzstreckenschienenverkehr, insbesondere im First-/Last-Mile-Bereich sowie im Einzelwagenverkehr.

Ziel der Initiative ist die Entwicklung und Zulassung von (teil-)autonom fahrenden Güterwagen, die selbstständig Kurzstrecken befahren und Verschubbewegungen durchführen können. Das erste Projekt innerhalb von SARI30 trägt den Arbeitstitel „Lumberjack“. Dabei handelt es sich um einen konkreten Anwendungsfall bei einem Kunden im Süden Österreichs. Dieser verfügt über zwei Standorte mit Anschlussgleisen, die 17km voneinander entfernt liegen und über ein öffentliches Sekundärnetz verbunden sind. Durch den Einsatz (teil-)autonom fahrender Güterwagen können in diesem Fall bis zu 4.000 LKW-Fahrten von der Straße auf die Schiene verlagert werden – und das zu einem attraktiven Preis, der mit dem der Straße mithalten kann.

| Projektpartner | Für die Umsetzung von „Lumberjack“ arbeiten wir mit verschiedenen Projektpartnern zusammen – sowohl auf Kundenseite als auch im Rahmen einer Förderung. Projektpartner, die als Kunde & Technologieanbieter auftreten: Unser Kunde ist zugleich Projektpartner, da er die Initiative ergriffen hat und bereit ist, die ersten Demonstrator-Wagen bei sich einzusetzen. Ein weiterer Projektpartner ist der Anbieter der Komponenten und des Systems, mit denen zwei bestehende Güterwagen der Rail Cargo Group so ausgerüstet werden, dass sie (teil-) autonom fahren können. Projektpartner im Rahmen einer erhaltenen Förderung: Eine Phase des Projekts „Lumberjack“ wurde im Zuge der FFG-Ausschreibung rail4climate eingereicht und zur Förderung angenommen. Für die geförderte Phase ergeben sich folgende Projektpartner: – FH St. Pölten – FH Oberösterreich – ECONSULT – SSC Railtec Um das Projekt „Lumberjack“ erfolgreich umzusetzen, sind außerdem die ÖBB Technische Services, ÖBB INFRA sowie das Austrian Institute of Technology (AIT) eng eingebunden. |

| Projektlaufzeit | 07/2024 bis 12/2026 |

| Finanzierung | Neben Eigenmitteln der Rail Cargo Austria, wurde eine Phase des Projekts „Lumberjack“ mit der Rail4Climate-Förderung dotiert. Für die darauffolgende Phase ist eine weitere Einreichung geplant. |

| Ansprechpartner | Sebastian Sperker Head of Service Design Rail Cargo Group Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien Sebastian.sperker@railcargo.com |

Der Einzelwagenverkehr ist mit einem Anteil von 30% an den Verkehrsleistungen der Rail Cargo Group ein wichtiger Geschäftszweig, der unter anderem für österreichische KMUs und das Erreichen der Modal-Split-Ziele von großer Bedeutung ist. Zugleich ist ein wirtschaftlicher und zukunftsfähiger Betrieb des EWV in seiner aktuellen Form nicht möglich. Das zeigt auch der Blick auf unsere Nachbarländer. Italien hat den EWV bereits abgeschafft, in Deutschland wird aktuell intensiv darüber nachgedacht. Die Gründe dafür sind bekannt: Der EWV ist arbeitsintensiv, das notwendige Personal gerade in der Fläche nur schwer zu finden. Darüber hinaus ist der Verschub in der ersten und letzten Meile zeitintensiv und viele Dieselloks erreichen bald das Ende ihrer Laufzeit. Aus diesen und anderen Gründen braucht es neue Ideen, die den EWV in eine nachhaltige Zukunft führen – gerade in Zeiten, in denen der E-LKW zunehmend an Bedeutung gewinnt. Das Ziel von SARI30 ist es, dem wachsenden Fachkräftemangel – insbesondere bei Triebfahrzeugführer:innen und Verschubmitarbeiter:innen – wirksam entgegenzuwirken, die Wettbewerbsfähigkeit des Schienengüterverkehrs langfristig zu sichern und neue, zukunftsweisende Geschäftsfelder für die Rail Cargo Group zu erschließen.

SARI30 steht für „Self-propelled Autonomous Railcar Integration by 2030“. Bei der RCG-Forschungs- und Entwicklungsinitiative handelt es sich um einen hochautomatisiert fahrenden Güterwagen für die erste und letzte Meile, der den heute teuren und ineffizienten Einzelwagenverkehr in eine wirtschaftlich nachhaltige Zukunft führen soll. SARI30-Güterwagen sind batteriebetrieben und sollen den Vor- und Nachlauf künftig ohne Triebfahrzeugführer:in und Verschubpersonal bewältigen. Darüber hinaus soll SARI30 eine nahtlose Integration in den Hauptlauf ermöglichen und durch den Verzicht auf mit Diesel angetriebene Verschubloks auch die Energiebilanz unserer Gütertransporte verbessern.

Obwohl die erforderlichen Technologien bereits vorhanden sind, fehlt derzeit der regulatorische Rahmen sowie eine entsprechende Zulassungsgrundlage, um diese innovativen Fahrzeuge im operativen Betrieb einzusetzen. SARI30 setzt genau hier an und schafft die Voraussetzungen für neue, wirtschaftlich tragfähige Geschäftsmodelle im Schienengüterverkehr der Zukunft.

Das erste Projekt der Initiative ist „Lumberjack“. In Zusammenarbeit mit einem Kunden in Kärnten wird der Betrieb eines selbstfahrenden Güterwagens für den Holztransport geprüft. Das Einsatzszenario sieht dabei den Transport zwischen zwei 17 Kilometer voneinander getrennten Kundenstandorten vor, die jeweils über ein Anschlussgleis verfügen. Mit SARI30 möchten wir beweisen, dass die Schiene mit dem LKW mithalten – und ihn im besten Fall auch schlagen kann. Unser Ziel ist es, 60.000 Tonnen Holz, die mit 4.000 LKW-Fahrten pro Jahr bewerkstelligt werden, komplett auf die Schiene zu verlagern. Wenn wir dieses Projekt mit den bestehenden Mitteln des klassischen Verschubs angehen würden, übersteigen unsere Kosten die des LKW um das Vierfache. Mit SARI30 hingegen können wir zum Preis des LKW anbieten.

SARI30 und das Projekt „Lumberjack” leisten auf mehreren Ebenen einen nachhaltigen und zukunftsweisenden Beitrag zur Weiterentwicklung des Einzelwagenverkehrs (EWV) und zur Stärkung des Schienengüterverkehrs in Österreich und Europa:

Reaktivierung ungenutzter Infrastruktur: Brachliegende Anschlussgleise und Streckenabschnitte werden wieder nutzbar gemacht – eine Aufwertung bestehender Ressourcen.

Erhöhung Attraktivität der Schiene & Wettbewerbsfähigkeit im Transportsektor

Erschließung neuer Märkte & Geschäftsmodelle: Das Projekt eröffnet neue Anwendungsfelder, erhöht die Attraktivität der Schiene und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit im Transportsektor.

Erhaltung des Einzelwagenverkehrs für die österreichische Wirtschaft

Da sich in der Region Niederösterreich-Wien österreichweit die meisten Abschlussbahnen und Verladestellen finden, werden bereits in der ersten Projektphase mögliche künftige Anwendungs- und Einsatzfälle in dieser Region evaluiert.

Abfederung des Fachkräftemangels: Dem zunehmenden Personalmangel im Verschubbereich wird entgegengesteuert.

Reduktion des Förderbedarfs: Durch effizientere Prozesse und autonome Technologien kann die langfristige Abhängigkeit des EWV von Förderungen schrittweise reduziert werden.

Zukunftsfähige Entwicklung: Es werden proaktiv Rahmenbedingungen für den sicheren Einsatz autonom fahrender Güterwagen auf Nebenstrecken geschaffen.

Stärkung des Modal Splits: Das Projekt trägt aktiv zur Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene bei – ein zentraler Beitrag zur Erreichung verkehrs- und klimapolitischer Ziele.

© Copyright Rail Cargo Group

Die Mobilitätswende im urbanen Wirtschaftsverkehr stellt Kommunen vor große Herausforderungen. KoGoMo-PRO entwickelt innovative Governance-Prozesse, um Städte und Regionen bei der Umsetzung nachhaltiger Mobilitätslösungen gezielt zu unterstützen. Der Fokus liegt auf kooperativen, flexiblen und agilen Steuerungsformen, die sowohl strategische Impulse von oben („top-down“) als auch Innovationen aus Markt und Gesellschaft („bottom-up) integrieren.

Am Beispiel zweier konkreter Anwendungsfälle in Wien (1) emissionsarme Baulogistkflächen und (2) Ladeinfrastruktur für e-Trucks, werden Methoden, Werkzeuge und vergabefähige Dienstleistungen praxisnah erprobt. Ziel ist ein übertragbarer, transparenter Governance-Kernprozess mit modular angepassten Elementen. KoGoMo-PRO bringt Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft im Sinne der Quadruple Helix zusammen und schafft kollaborative Umgebungen zur gemeinsamen Lösungsentwicklung. Mithilfe von Predictive Governance und Social Disturbance-Analysen werden zuküftige Anforderungen antizipiert und soziale Akzeptanz gestärkt. Agile Teams und ein EU-weiters Sounding Board garantieren Praxisnähe, Flexibilität und Transferfähigkeit. Die im Projekt entwickleten Modelle sollen als Blaupause für weitere Kommunien in Österreich und im Ausland dienen.

| Projektpartner | Thinkport VIENNA – logistics innovations hub. Verein zur Förderung von Innovationen in der Logistik (Konsortialführung) Institut für Produktionswissenschaft und Logistik der Universität für Bodenkultur Hafen Wien GmbH |

| Projektlaufzeit | 09/2025 bis 12/2027 |

| Finanzierung | FFG (BMIMI) Finanzierung |

| Ansprechpartner | Mag. Martin Posset Thinkport VIENNA – logistics innovations hub. Verein zur Förderung von Innovationen in der Logistik Projektleitung Thinkport VIENNA – logistics innovations hub. Verein zur Förderung von Innovationen in der Logistik posset@thinkportvienna.at |

Die Mobilitätswende ist eine zentrale Herausforderung für öffentliche Verwaltungen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene. Besonders im Wirtschaftsverkehr sind ökonomische, soziale und ökologische Anforderungen komplex und dringlich. Obwohl Impulse aus der Wirschaft, Gesellschaft und Wissenschaft kommen, liegt die Verantwortung für die konkrete Umsetzung bei der Verwaltung. Diese gestaltet den Wandel jedoch häufig reaktiv, ohne systematische, abgestimmte Governance-Strukturen. Bereits vorhandene Lösungskonzepte führen nur dann zu Veränderungen, wenn sie in abgestimmte umsetzbare Prozesse eingebettet sind. Dafür braucht es neue Formen des kollektiven, partizipativen Handelns und der Governance. thinkport VIENNA (TPV) bringt hierfür umfangreiche Erfahrungen und ein starkes Stakeholder-Netzwerk mit.

Problemstellung

Trotz zahlreicher Innovationsimpulse fehlt es Kommunen an:

Die derzeitige Entwicklung erfolgt häufig isoliert und wenig koordiniert und ohne systematische Wiederholbarkeit. Daraus ergibt sich eine geringe Umsetzungsquote vielversprechender Ideen und ein langsamer Forschritt bei der Mobilitätswende, insbesondere im Bereich urbaner Gütermobilität.

Zielsetzung

KoGoMo-PRO hat das Ziel, die Mobilitätswende im Wirtschaftsverkehr durch harmonisierte, praxisnahe und wiederholbare Governance-Prozesse aktiv zu unterstützen. Konkret werden:

Ein weiterer Fokus liegt auf der Förderung von Gleichstellung, der Integration von Gender-Aspekten und der Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs). Vor allem SDG13 (Klimaschutz), SDG9 (innovation), SDG8 (Abeit) und SDG11 (nachhaltige Städte).

KoGoMo-PRO zielt darauf ab, innovative Governance-Prozesse zu entwicklen, die Städte und Regionen bei der erfolgreichen Umsetzung der Mobiltätswende im Wirtschaftsverkehr unterstützen. Aufbauend auf langjähriger Zusammenarbeit mit der Stadt Wien und relevanten Stakeholdern reagiert das Projekt auf die Erkenntnis, dass bestehende Prozesse nicht ausreichen, um vielversprechende Konzepte effektiv und zeitnah in umsetzbare Transformationsprozesse zu überführen. Viele Akteu:innen erkennen die Symptome, aber nicht die strukturellen Ursachen für die Umsetzungsbarrieren.

Der besondere Ansatz von KoGoMo-PRO liegt darin, diese „gläserne Decke“ systematisch zu durchbrechen. Das Projekt basiert auf konkreten Praxiserfahrungen und wird von einem erfahrenen Konsortium getragen (TPV, HWI, BOKU-PWL), das auf Vertrauen, bestehnde Kooperationen und hohes Problembewusstsein aufbauen kann.

Zentral für das Projekt sind zwei reale Governance-Anwendungsfälle (GAF):

GAF 1: Nutzung und Koordination städtischer (Re-Use)Flächen für emissionsarme Baulogistik,

GAF 2: Aufbau von Ladeinfrastruktur für E-Nutzfahrzeuge im semi-öffentlichen Raum.

In beiden Fällen geht es darum, kooperativ mit Verwaltung und Wirtschaft neue Verfahren, flexible Strukturen und vergabefähige Dienstleistungen zu erproben und soziale Spannungen frühzeitig zu identifizieren. Der Fokus liegt auf der Etablierung harmonisierter, adaptiver und partizipativer Governance-Prozesse, die sich auf andere Städte und Regionen übertragen lassen.

KoGoMo-PRO kombiniert wissenschaftlich fundierte Methoden und vergleichende Fallstudien mit agilen, praxsisnahen Formaten. Die betroffenen Stakehoder werden aktiv eingebunden, um gemeinsam Prozesse zu gestalten und soziale Akzeptanz sicherzustellen. Das Projekt zielt darauf ab skalierbare Governance-Kernprozesse für Kommunen und modulare Werkzeuge und Dienstleistungen zur Umsetzung nachhaltiger Mobilitätslösungen zu liefern. Es geht über den State-of-the-Art hinaus, indem es nicht nur von Governance spricht, sondern sie anhand der konkreten Anwendungsfälle (GAF1 und GAF2) ko-kreativ entwickelt, testet und für die Praxis verfügbar macht.

KoGoMo-PRO leistet einen substanziellen Beitrag zur Initative „Nachhaltige Logistik 20230+ Niederösterreich + Wien“, indem es gezielt neue, innovative Governance-Prozesse für die urbane Logistik entwickelt, praktisch erprobt und in kommunale Strukturen übertragt.

Eine enge Verbingung zwischen dem Projekt und der Initiative besteht durch den Projektpartner Hafen Wien, dessen Abteilungsleitung Mitglied im Stakehoder Board von Logistik 2030+ ist. Diese personelle Verknüpfung garantiert inhaltliche Abstimmung und Wissenstransfer zwischen den beiden Programmen. KoGoMo-PRO fokussiert auf zwei reale Anwendungsfälle der urbanen Logstik in Wien. Durch den Einsatz partizipativer und agiler Methoden fördert das Projekt eine systemische Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft (Quadrupel Helix). Ziel ist es, nicht nur Prozesse zu verbessern, sondern auch die Akzeptanz und Umsetzbarkeit innovativer Lösungen zu steigern, was auch ein zentrales Anliegen von Logistik 2030+ ist.

TPV, die Konsortialführung von KoGoMO-PRO, agiert dabei als zentrale Wissens- und Netzwerkdrehscheibe. Durch seine ausgeprägte Vernetzungskompetenz trägt TPV dazu bei, die entwickelten Governance-Prozesse und vergabefähigen Dienstleistungen in andere Kommunen und Regionen Österreichs zu übertragen. Dieser Wissentranfer stärkt die Wirkung über Wien hinaus und entspricht dem überregionalen Anspruch von Logistik 2030+.

Insgesamt unterstützt KoGoMo-PRO die Ziele von Logistik 2030+, inbesondere in den Bereichen effizientere Zusammenarbeit, nachhaltige Prozessgestaltung, praxisorientierte Pilotierung und strategische Vernetzung und ergänzt die Initative um konkrete Governance-Innovationen für die urbane Logistik.

Seit Projektbeginn erreicht:

Bislang setzen die Unternehmen 357 vollelektrische Fahrzeuge unterschiedlicher Kategorien wie Pkw, Lieferwagen, Lkw und Busse ein.

Der informative Nachbericht im Magazin Wirtschaft NÖ fasst die Veranstaltung gut zusammen. Zitat aus der Eröffnungsrede von Christian Moser, Vizepräsident der Wirtschaftskammer NÖ und Mitglied im Beirat von Logistik 2030+: „Logistik 2030+ ist ein Modell für koordiniertes Handeln über Landesgrenzen hinweg. Partnerschaftliche Lösungen verbinden Verkehr, Versorgung und Standortentwicklung nachhaltig.“

Wir freuen uns, dass das Zero Emission Transport Projekt der Wirtschaftskammer Wien und der Wirtschaftskammer Niederösterreich– mit der Brau Union Österreich als Partnerin – aktuell auf großes mediales Interesse im In- und Ausland stößt.

Mit einem E-Lkw aus Schwechat werden Gastro-Betriebe im Zentrum Wiens klimafreundlich beliefert – darunter die Luftburg – Kolarik im Prater, eines der größten Bio-Restaurants der Welt.

Was dieses Projekt besonders macht:

Das zeigt, wie nachhaltige Versorgung u.a. der Gastronomie auch im urbanen Raum funktionieren kann – leise, effizient und emissionsfrei. 41 Unternehmen in Wien sind bereits emissionsfrei unterwegs und danke an alle, die dieses Projekt unterstützen.

Berichte dazu finden sich unter anderem in der ÖVZ, auf boersenews.de, logistikhero.at, traktoraktuell, transportonline.de, boersenews.de. Wir würden uns freuen, wenn dadurch die Idee auch in anderen Regionen aufgegriffen wird.

Hier geht es zu beispielhaften Beiträgen :

https://www.verkehr.co.at/zero-emission-transport-brau-union-liefert-bier-emissionsfrei/

https://traktuell.at/politik-wirtschaft/bier-mit-gutem-gewissen-geniessen/

https://www.logistikhero.at/stories/zero-emission-transport-brau-union-liefert-bier-emissionsfrei

9.–10. September 2025 | ÖAMTC-Fahrtechnikzentrum Teesdorf

Wie wirtschaftlich ist E-Mobilität in Fuhrpark und Flotte wirklich? Welche Fahrzeuge stehen bereit? Und wie funktioniert das Laden im Alltag?

Bei der eMOKON 2025 erleben Sie zwei Tage lang E-Mobilität zum Angreifen, Testen und Verstehen – mit:

Mitglieder der Mitglieder der Wirtschaftskammern Wien und Niederösterreich erhalten ermäßigte Tickets.

Alle Infos dazu finden Sie hier.

Gleich drei Projekte der WKW wurden für den VCÖ-Mobilitätspreis nominiert.

Mit Zero Emission Transport und KMU goes Intermodal ist die WKW zweimal in der Kategorie Klimaverträglicher Güterverkehr nominiert.

Zum Voting Online-Voting VCÖ-Mobilitätspreis – Kategorie „Klimaverträglicher Güterverkehr und Logistik“ – Mobilität mit Zukunft

Das Pilotprojekt CO2-neutrale Baustelle – ein Gemeinschaftsprojekt mit der Statt Wien und der Porr Group – ist in der Kategorie Energie- und Ressourcenschonung, Kreislaufwirtschaft nominiert.

Zum Voting Online-Voting VCÖ-Mobilitätspreis – Kategorie „Energie- und Ressourcenschonung, Kreislaufwirtschaft “ – Mobilität mit Zukunft

Der Onlineratgeber der Wirtschaftskammer Wien hilft KMU beim Einstieg in die Elektromobilität. Die Seite wurde nun grafisch neu und übersichtlicher gestaltet sowie auf den neusten Stand bezüglich technischer Entwicklungen, gesetzlicher Vorgaben und Förderungen gebracht

Schauen Sie rein:

wko.at Online-Ratgeber – E-Mobilität

Der Ratgeber, der bereits 70.000 mal angeklickt wurde, ist anonym, sofern sich Nutzer nicht für eine Förderberatung anmelden.

Unternehmer können gezielt nach Informationen zu sechs unterschiedlichen Themenblöcken suchen: Diese behandeln die Wirtschaftlichkeit eines E-Fahrzeugs, die Ladeinfrastruktur sowie Stellplätze, also wo geladen werden soll. Es gibt weiters einen Überblick über E-Fahrzeuge am Markt, welche Förderungen erhältlich sind sowie Leitfäden für einzelne Branchen.

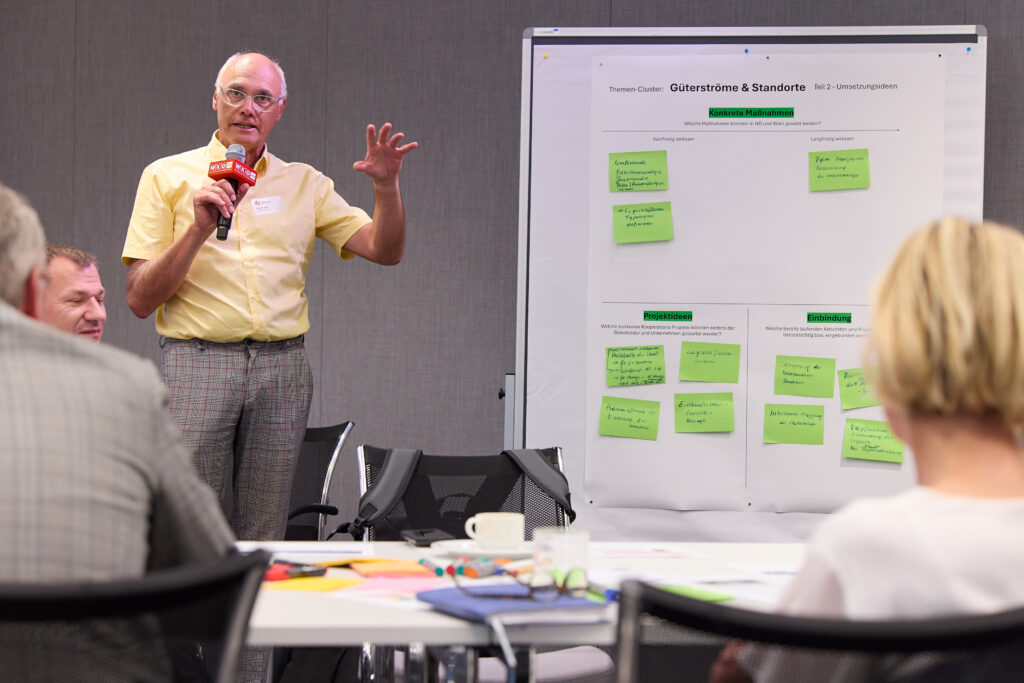

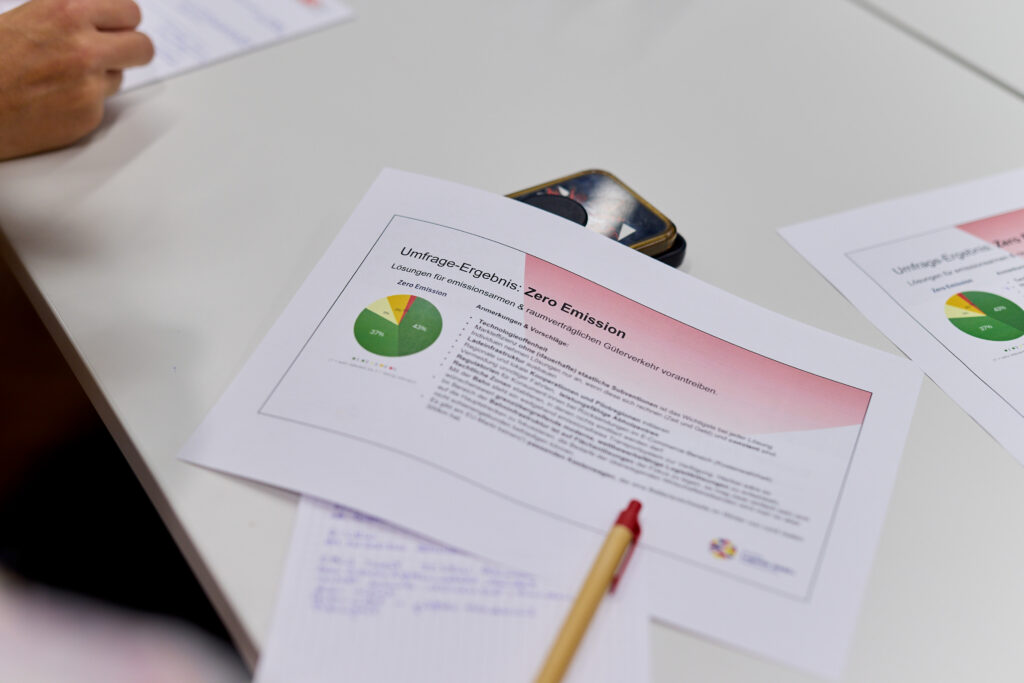

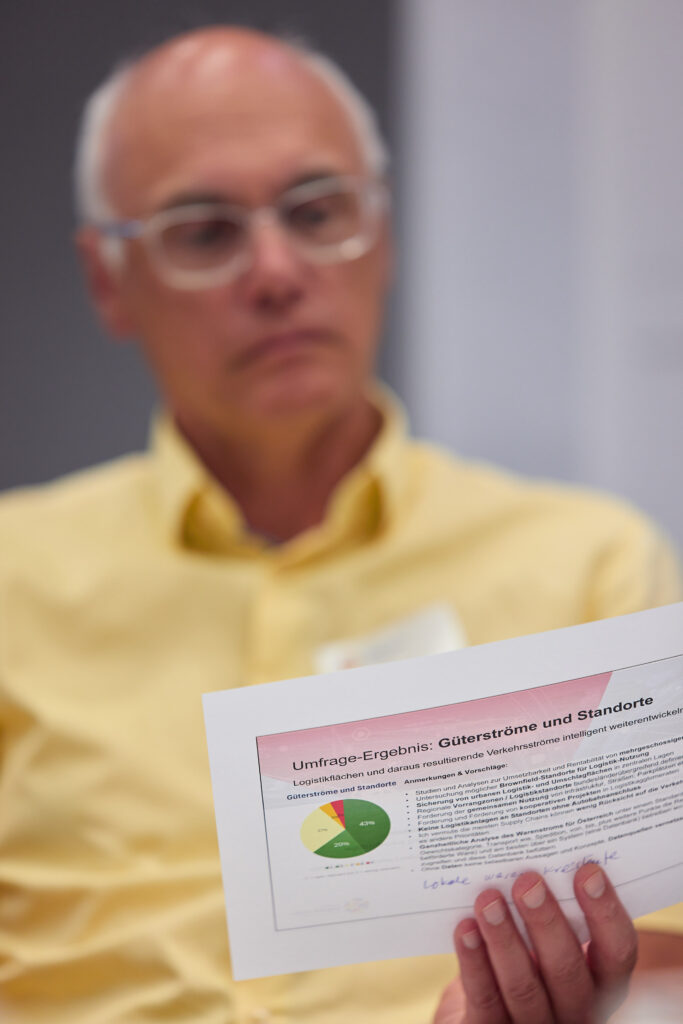

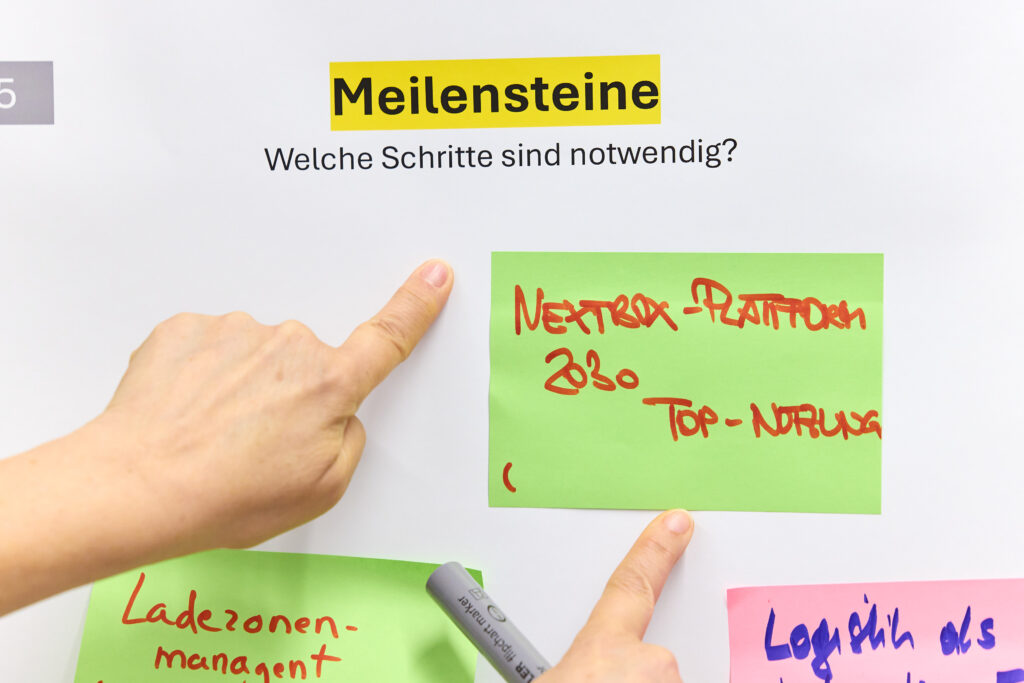

Erstes Logistik 2030+ FORUM bringt starke Impulse für die neue strategische Agenda

Mit dem Logistik 2030+ FORUM startete die Initiative Logistik 2030+ Niederösterreich-Wien am 3. Juli 2025 offiziell in die neue Bearbeitungsperiode 2025–2030. Rund 60 Stakeholder aus Logistik, Industrie, Handel, Verwaltung, Wissenschaft und Forschung kamen im Haus der Wiener Wirtschaft zusammen, um über die Zukunft der nachhaltigen Logistik in der Region zu diskutieren.

Nach der Eröffnung durch die beiden Vertreter des vierköpfigen Beirats Christian Holzhauser (Wirtschaftskammer Wien) und Christian Moser (Wirtschaftskammer Niederösterreich) stellten Andrea Faast (WKW) und Michael Kopp (Amt der NÖ Landesregierung) als Vertreter der vier Projektträger den Rahmen der strategischen Agenda und die fünf zentralen Themencluster vor.

Drei spannende, beispielhafte Praxisprojekte gaben Einblicke in laufende Kooperationen:

Rail Cargo Group – klimafitte Schienengüterlogistik

KONE AG – urbane Logistiklösungen im Gebäudeumfeld

WienIT GmbH – nachhaltige innerstädtische Micro-Hub Plattform

In einem interaktiven Workshop-Teil entwickelten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erste Projektideen und Handlungspfade für die Umsetzung der strategischen Agenda. Der große Zuspruch und die Vielfalt der Perspektiven zeigten einmal mehr: Nachhaltige Logistik braucht Kooperation, klare Ziele und engagierte Mitgestalterinnen und Mitgestalter.

Es wurde intensiv diskutiert und viel erarbeitet, die Ergebnisse fließen nun in die strategische Agenda von Logistik 2030+ ein.

Ein Rückblick des Logistik 2030+ FORUMS in Bildern:

Fotocredit: klar/Christian Fürthner

Mobilitätswende trifft Energiesysteme – Logistik 2030+ auf dem Podium

Wie gelingt die Verbindung zwischen Mobilität und intelligenter Energieversorgung?

Diese Frage steht im Zentrum des 2. BVe Mobilitätsdialogs Wien 2025 am 8. Juli 2025.

Dienstag, 08.07.2025 | 18:30–21:30 Uhr

Impact Hub, Lindengasse 56, 1070 Wien

Mit dabei am Podium: Andrea Faast (WKW) – als Vertreterin von Logistik 2030+ Niederösterreich-Wien

Gemeinsam mit Expert:innen aus Energie, Technik und Infrastruktur geht es um:

intelligente Steuerungssysteme

stationäre & mobile Energiespeicher

die Rolle der Mobilität in der Energiewende

Die Teilnahme ist kostenfrei – Anmeldung erforderlich, begrenzte Plätze!

Zur Anmeldung: https://www.bve.or.at/event-details/2-bve-mobilitatsdialog-2025-wien/form?utm_source=brevo&utm_campaign=Neuer%20editor%202%20Mobilittsdialog%20Wien%202025%20%20Programm&utm_medium=email

Die urbane Logistik ist entscheidend für die Lebensqualität und Wirtschaftskraft Wiens und steht zugleich vor bedeutenden Herausforderungen.

Mit dem Wien-Plan (Stadtentwicklungsplan 2035) stellt Wien klar, dass die nachhaltige Transformation und der Umgang mit Ressourcen zentrale Prinzipien für die Entwicklung der Stadt darstellen.

Im Fokus stehen Klimaschutz, Ressourcenschonung und die Anpassung an Klimaveränderungen, um Wien bis 2040 zur Klimaneutralität zu führen.

Mit dem neuen Wegweiser Quartierslogistik inspiriert durch die Initiative Logistik 2030+ zeigt Wien, wie innovative Logistikkonzepte schon in der Planungsphase verankert werden können – als Vorbild für spätere Anwendungen im gesamten Stadtgebiet.

➡ Jetzt nachlesen: https://www.wien.gv.at/pdf/ma21/wegweiser-quartierslogistik-stadtentwicklungsgebiete.pdf

Das Projekt „Zero Emission Transport“ der WKW fördert seit Juni 2024 die Umstellung auf emissionsfreien Wirtschaftsverkehr im 1. und 2. Bezirk in Wien. Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um den praxisnahen Einsatz emissionsfreien Verkehrs zu veranschaulichen. 43 Unternehmen – von Handwerksbetrieben bis zu Großkonzernen – beteiligen sich freiwillig und führen ihre Fahrten in diesem Gebiet so weit wie möglich mit E-Fahrzeugen durch.

In den ersten 6 Monaten wurden bereits 188 E-Fahrzeuge eingesetzt und 125t CO₂ eingespart. Das Projekt wird wissenschaftlich begleitet, um Daten zu erheben und Wirksamkeit zu evaluieren. ZET trägt aktiv zur Erreichung der Klimaziele bei, indem es aufzeigt, wie sich ökonomische und ökologische Effizienz miteinander verbinden lassen.

Es vermittelt eine klare Vision eines emissionsfreien Stadtverkehrs und betont zugleich die Notwendigkeit entsprechender Infrastruktur. Die Bereitschaft der Unternehmen, diesen Wandel mitzutragen, ist bereits vorhanden – das zeigt ZET.

| Projektpartner | Wirtschaftskammer Wien (Lead) Wirtschaftskammer NÖ 43 Unternehmen wissenschaftlich begleitet und evaluiert durch die FH des BFI Wiens |

| Projektlaufzeit | 06/2024 bis 12/2026 |

| Finanzierung | Wirtschaftskammer Wien |

| Ansprechpartner | DI Andrea Faast Leiterin Standort- und Infrastrukturpolitik Wirtschaftskammer Wien Straße der Wiener Wirtschaft 1 1020 Wien standortpolitik@wkw.at |

Ziel des Projekts ist es, aufzuzeigen, wie zentrale städtische Herausforderungen wie Luftverschmutzung, Lärmbelastung und CO₂-Ausstoß durch den innerstädtischen Verkehr wirksam reduziert werden können. Insbesondere in den dicht besiedelten Bezirken stellen herkömmliche Lieferverkehre eine Belastung dar.

Das Projekt demonstriert, dass betriebliche Verkehre mit E-Fahrzeugen nicht nur praktikabel umgesetzt werden können, sondern dabei auch einen wesentlichen Beitrag zur dringend nötigen CO₂-Reduktion im Zeichen des Klimawandels leisten. Zudem entfaltet das Projekt einen wichtigen Multiplikatoreffekt durch seine Vorbildwirkung – es motiviert weitere Unternehmen und Städte, ähnliche Maßnahmen zu ergreifen und trägt so zur breiteren verkehrlichen Transformation bei.

Der wissenschaftlich begleitete Pilotversuch liefert wertvolle Erkenntnisse für eine spätere Skalierung und schafft eine fundierte Basis für politische, wirtschaftliche und technische Weiterentwicklungen auf dem Weg zu einem emissionsfreien Stadtverkehr. Gleichzeitig wird deutlich: Klimaschutz und wirtschaftliches Handeln schließen einander nicht aus, sondern lassen sich erfolgreich miteinander verbinden.

ZET ist das erste groß angelegte, branchenübergreifende Kooperationsprojekt in Österreich, bei dem Unternehmen freiwillig und gemeinsam an der Verkehrswende mitwirken. Besonders innovativ ist die Kombination aus betrieblicher Praxis, wissenschaftlicher Begleitung und gezielter räumlicher Konzentration auf zwei innerstädtische Bezirke. Dort wird durch den konzentrierten Einsatz von E-Fahrzeugen die Wirkung emissionsfreier Logistik unmittelbar erlebbar.

Das Projekt schafft durch diese Sichtbarkeit nicht nur ökologischen Mehrwert, sondern sensibilisiert auch für die Vorteile eines leisen, sauberen Stadtverkehrs. Erfreulich sind zudem die Beteiligung und mediale Aufmerksamkeit bereits nach nicht einmal einjähriger Laufzeit. In nur sechs Monaten konnte bereits evaluiert werden, dass durch den Einsatz von 188 E-Fahrzeugen rund 450.000 km emissionsfrei zurückgelegt wurden. Der reicht von E-Pkw über Servicefahrzeuge bis zu Kleinlastern, Tiefladern und Hop-on-Hop-off-Bussen – und zeigt so die breite Anwendbarkeit in verschiedensten Branchen. Durch den Einsatz dieser unterschiedlichen Fahrzeuge konnten rund 125 t CO₂ eingespart werden.

Die in den ersten 6 Monaten eingesparte CO2-Menge entspricht ungefähr dem, was 10 ha Wald aus der Atmosphäre absorbieren und zwischenspeichern können. Der Unterschied zum Wald: Was bei ZET eingespart wird, wurde für immer vermieden. Diese positiven Ergebnisse unterstreichen, dass emissionsfreie Mobilität bereits heute realistisch und wirkungsvoll umsetzbar ist. Die CO₂-freie Zustellung im Pilotgebiet soll eine realitätsnahe Basis zur Ableitung politischer und infrastruktureller Handlungsempfehlungen schaffen.

Das Projekt (ZET) demonstriert durch den gemeinsamen Auftritt von 43 freiwillig teilnehmenden Unternehmen, die praxisnahe Umsetzbarkeit emissionsfreier Wirtschaftslogistik im urbanen Raum. Der Einsatz von E-Fahrzeugen reduziert CO₂-Emissionen sowie Lärm- und Feinstaubbelastungen nachhaltig und steigert damit die urbane Lebensqualität.

Der nachhaltige Ansatz wird zudem durch einen unterzeichneten „Letter of Intent“ (LOI) der Unternehmen sowie durch einen speziellen Sticker zur Kennzeichnung der teilnehmenden Fahrzeuge sichtbar, was das Engagement der Unternehmen betont. Als Hauptmotivation für die Teilnahme nennen die Unternehmen Klima- und Umweltschutz sowie das Bekenntnis zu nachhaltigem Wirtschaften. Bereits 2024 waren 38 % der im Einsatz befindlichen Fahrzeuge der teilnehmenden Unternehmen emissionsfrei; gemäß den Zielsetzungen der Betriebe soll dieser Anteil bis 2030 auf 80 % erhöht werden.

Die durchwegs positive Rückmeldung der Unternehmen unterstreicht die hohe Akzeptanz und den praktischen Nutzen des Projekts in der betrieblichen Realität. Mit dem kontinuierlichen Ausbau der Ladeinfrastruktur, dem technologischen Fortschritt und der steigenden Verbreitung von E-Fahrzeugen wächst das Potenzial für eine breitere Anwendung. Bereits jetzt beteiligen sich Unternehmen mit überregionalen Logistikaktivitäten, dadurch entfaltet ZET einen größeren räuml. Einfluss und bietet somit Ansätze für eine stadtweite – und perspektivisch darüberhinausgehende – Skalierung.

© As13Sys, Przemyslaw Iciak | stock.adobe.com

Nachhaltig, innovativ, effizient: KONE setzt mit LogBOX auf Mehrweg im Logistikkreislauf! Mit dem Pilotprojekt LogBOX geht KONE gemeinsam mit Logistik2030+ neue Wege in der Materiallogistik bei Wartungs- und Modernisierungstarbeiten an Aufzügen:

– Wiederverwendbare Transportboxen statt Einwegverpackungen

– Weniger Müll,

– effizuientere Abläufe

– entlastete Servicetechniker:innen

– Beitrag zur CO2-Reduktion und zur KONE Nachhaltigkeitsstrategie 2030

LogBOX optimiert Transportprozesse, spart Ressourcen und verbessert die Arbeitsqualität der Teams. Das Pilotprojekt belegt: Nachhaltige Logistik ist machbar – ökologisch, ökonomisch und sozial wirksam. Gefördert wurde das Projekt vom BMIMI (vormals BMK) im Rahmen der Logistikförderung der SCHIG mbH. Nach dem erfolgreichen Start wird LogBOX jetzt auch in weiteren Ländern für ein Roll-out evaluiert!

Zur Pressemeldung: https://www.kone.at/news-und-referenzen/pressemitteilungen/2025-03-05-kone-logbox.aspx Zur Kurzstudie: https://www.econsult.at/images/Bilder/Newsblock/Publikationen/LogBOX_Kurzstudie_ECONSULT.pdf

Informationen:

Zur Pressemeldung: https://www.kone.at/news-und-referenzen/pressemitteilungen/2025-03-05-kone-logbox.aspx

Zur Kurzstudie: https://www.econsult.at/images/Bilder/Newsblock/Publikationen/LogBOX_Kurzstudie_ECONSULT.pdf

| Projektpartner | KONE AG ECONSULT Betriebsberatungsges.m.b.H. |

| Projektlaufzeit | 09/2023 bis 02/2025 |

| Finanzierung | Das Projekt wurde aus Mitteln des österreichischen Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) im Rahmen des Programms Logistikförderung der SCHIG mbH gefördert. |

| Ansprechpartner | Ing. Erwin Trinkl-Sebald Leitung Logistik KONE AG Lemböckgasse, 1230 Wien erwin.trinkl-sebald@kone.com |

In industriellen Lieferketten sind der optimierte Einsatz und das Handling von Verpackungen für Transport und Lagerung maßgeblich für die Verbesserung der Nachhaltigkeit, insbesondere in den Bereichen Abfallvermeidung von Einwegverpackungen und Kartonagen, effiziente Logistik- und Transportabwicklung sowie durch Einsparungen bei Prozesskosten.

Die Pilotierung eines Behälter-Mehrwegsystems bei einem Industrieunternehmen im operativen Betrieb zur Belieferung von Servicetechniker:innen in ausgewählten Gebieten (speziell auch in Niederösterreich und Wien) unterstützt dabei, im Rahmen der Tests mögliche Schwachpunkte bereits frühzeitig zu erkennen sowie Anforderungen und Akzeptanz für ein breites Roll-Out vorzubereiten.

Geplant ist eine testweise Systemimplementierung vom Distributions-Lager bis hin zur Techniker:innen-Belieferung am Einsatzort inklusive der Reverse-Logistik in Verbindung mit allen dazu erforderlichen Anpassungen. Aus dem Pilotbetrieb werden entsprechende Erfahrungen für die weiteren Implementierungsschritte abgeleitet.

In industriellen Lieferketten sind der optimierte Einsatz und das Handling von Verpackungen für Transport und Lagerung maßgeblich für die Verbesserung der Nachhaltigkeit, insbesondere in den Bereichen Abfallvermeidung von Einwegverpackungen und Kartonagen, effiziente Logistik- und Transportabwicklung sowie durch Einsparungen bei Prozesskosten.

Die Pilotierung eines Behälter-Mehrwegsystems bei einem Industrieunternehmen im operativen Betrieb zur Belieferung von Servicetechniker:innen in ausgewählten Gebieten (speziell auch in Niederösterreich und Wien) unterstützt dabei, im Rahmen der Tests mögliche Schwachpunkte bereits frühzeitig zu erkennen sowie Anforderungen und Akzeptanz für ein breites Roll-Out vorzubereiten.

Im Pilotprojekt wurden drei wiederverwendbare Boxgrößen getestet. Dabei setzen KONE Servicetechnikerinnen und -techniker das Mehrwegsystem in verschiedenen Logistikprozessen ein, von der Lagerabholung bis zur Kofferraumzustellung.

Die im Pilotbetrieb gesammelten Erkenntnisse belegen das Potenzial von wiederverwendbaren Boxensystemen für eine nachhaltige Materiallogistik in der Aufzugsbranche und bilden die Basis für eine zukünftige Umsetzung.

Die Lesson Learned:

– Kein Auspacken, kein Müll, keine Entsorgung vor Ort erforderlich

– Vermeidung von Abfällen und Einsparung von CO2

– Effizientere Logistik und Entlastung der TechnikerInnen

Die Anforderungen für ein Roll-Out:

– Anpassung von Prozessen und IT-Anforderungen

– Internationale Integration des Konzepts

– Information und Integration der Techniker:innen

Die allgemeinen Erkenntnisse aus dem Projekt sind in einer Kurzstudie verfügbar: https://www.econsult.at/images/Bilder/Newsblock/Publikationen/LogBOX_Kurzstudie_ECONSULT.pdf

© KONE

Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen